侨乡开平,青瓦叠黛瓦,顺着骑楼的檐角层层铺展,瓦缝间嵌着岁月的尘霜,也藏着先辈漂洋过海的闯荡、魂牵故土的归思—— 那些背井离乡的勇气、异地谋生的坚韧、叶落归根的执念,都在青石板路的纹路里、老宅院的木窗棂间,静静沉淀成百年迁徙的鲜活注脚。

11 月 8 日至 11日,22 级新闻系师生奔赴广东开平这片充满人文底蕴的土地,开启为期四天的采风之旅。他们以镜头为笔、以脚步为墨,深入古镇街巷、对话本土人物,在捕捉侨乡烟火气的同时,锤炼专业技能,让青春创意与传统文化撞出别样火花。

(师生们在开平赤坎古镇合影)

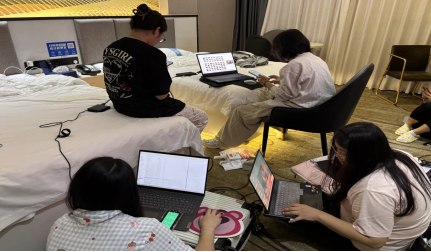

台前幕后:与大型实景演出《归途》青年演员对话

开平赤坎华侨古镇大型多媒体实景演出《归途》,舞台采用长170米、360度旋转的滨水实景,结合声光电、水火特效及烟花喷泉等元素,打造了5D视听体验。新闻传播学子深度探访,连续三日朝九晚十一驻守后台,用镜头和文字记录主演状态。他们前期研习开平华侨相关历史资料、打磨采访技巧和拍摄策略,采访了导演、四位核心主演及观众,围绕关键议题开展深度访谈,后续高效分工整理素材,最终呈现出当代青年在侨乡精神感召下异乡奋斗的坚韧不拔的精神世界。

(学生拍摄剧组演员训练,左二为演员谢兆恩,左三为演员尤玉楠)

(学生回酒店连夜剪辑视频)

创作心得:2022级传播学2班 杨平

当我们带着对“青年演员如何演绎百年华侨故事”的好奇走进《归途》后台,最先被打动的是一种“反差感”的鲜活——舞台上,演员们是跨越时空的华侨缩影,一个眼神的坚毅、一个动作的张力,都承载着历史的重量;私下里,他们和我们年纪相仿,会在化妆间隙和我们开玩笑,也会敏锐察觉到我们初次采访的局促而主动找话题。正如团队同学所言,“在真正面对她们时,才发现原来我们年纪相差不大,她们私底下很活泼、很幽默……但一旦面对舞台,所有人都会变得格外专业和严谨”。导演在带我们看演出时,即便初衷是帮摄像同学定机位,却能精准指出演员的细微失误,演出结束后立刻复盘,演员们在上台前反复走位、打磨情绪……

众多细节让我真切感受到,“华侨精神”不是刻板的历史符号,而是通过这群青年演职人员的专业与热忱,在当代舞台上有了具象的、充满温度的表达。我们在采访中收集的不仅是素材,更是青年一代对文化传承的创新注解,这种从幕后到台前的沉浸式体验,让不服输的精神有了更青春的叙事,也让我们对艺术创作的专业度与人文性有了更深的领悟。

(学生采访《归途》主演尤玉楠,右二为尤玉楠)

(学生在化妆间拍摄演员日常训练)

塘口镇“仓东计划”:遗产保育与社区可持续发展的青春践行

开平塘口镇仓东村历经十余年深耕,从仅存两座祠堂的村落,发展为如今占地300亩,融合人文生态与自然生态的文化地标。仓东的理念不止于保护建筑本身,更致力于建筑与生活环境的协同保育。

同学们以“文化翻译官”沈益民为核心采访对象,踏上了探寻文化保育与生态保育双驱动的传统村落可持续发展模式的旅程。从仓东村的侨乡发展历史,到侨文化的活态传承与国际传播,同学们抛出精心设计的问题,认真记录每一段珍贵叙述。为了捕捉碉楼与村落相融的理想空镜,他们在相机前静静蹲守许久;乡村的美景二十四时不同,同学们运用无人机航拍,见证了夕阳余晖下的侨乡村落的古朴与新生,这份较真劲儿不仅为记录仓东村风貌增添了独特视角,更赢得了过往游客的点赞。

(学生于秉文谢公祠拍摄沈益民,左二为沈益民)

(王雨萱采访拍摄“文化翻译官”沈益民)

创作心得:2022级网络与媒体3班 王雨萱

“一定要拍好仓东村的美!”出发前我暗下决心。我们组在仓东村进行无人机拍摄,不仅定格了侨乡魅力,更收获良多。我默念操作要领操控无人机,精准捕捉到碉楼轮廓与村落生态,定格多张极具冲击力的画面。见同学发愁拍不到全景,我主动教他们:“低角度仰拍显碉楼气势。”帮大家拍出好作品后,我满是成就感。

在拍摄途中我们还偶遇了一位来自东北计划前往海南的摄影爱好者,他中途特地前往开平采风。我们向其请教拍摄技巧,如何把碉楼拍得更好,他说,“碉楼枪眼搭配古榕树,容易拍出历史感。”这让我们思路大开。

这次仓东村的无人机拍摄,让我在实践中精进了拍摄技巧。帮助同学的过程让我懂得分享的快乐,与摄影前辈的交流则拓宽了创作思路——原来美的捕捉,既要精准的技术,更要懂得观察与共情。那些定格在镜头里的画面,早已成了这段旅程中最珍贵的回忆。

(王雨萱同学认真研究无人机)

(王雨萱和同学们操作无人机)

侨乡故事民宿:稻田环绕下的乡村美学空间

侨乡故事民宿隐匿于侨乡稻田的诗意环抱中,是一处将乡村美学与侨文化精妙融合的特色民宿。它悉心保留侨乡传统建筑肌理,木质结构与复古陈设交织出浓郁古早韵味,更陈列着旧票据、金山箱、老照片等侨乡老物件,每一件都承载着先辈远渡重洋的闯海足迹与悠悠乡愁,宛如一座微型侨乡历史展馆,让人沉浸式触摸侨乡记忆的岁月质感。

同学们被这里的古早氛围深深吸引。他们围着民宿老板张小明,听他满怀深情地讲述老物件背后的侨乡故事——一张旧票据是祖辈寄钱回家的凭证,一个金山箱装满了海外谋生的艰辛与对家乡的牵挂,一幅老照片定格了侨眷遥望重洋的思念。张小明谈及这些时,眼中满是对先辈的敬意与对侨乡文化的自豪,“这些物件就是我们侨乡人根的印记啊”。采访过程轻松愉悦,拍摄空镜时,大家更是专注捕捉民宿的木质纹理、复古陈设,用镜头定格这份独有的侨乡韵味,高效完成了素材收集。

(学生采访民宿老板张小明)

(学生在乡村网红打卡地“天下粮仓”内拍摄先锋书店)

创作心得:2022级网络与媒体2班 张雅琨

作为参与此次采访拍摄的一员,我亦深切体会到这份文化坚守的温度。在这座由碉楼与民居改造的民宿中,田园与碉楼勾勒出天然画卷,每一件老物、每一处角落都在娓娓道来过往岁月。当我们以跟拍和采访的形式,聚焦张小明十六载从出租车司机到民宿主理人的历程,记录他谈及侨乡文化时的热忱、回忆创业艰辛时的沉思,那些自然流露的神态格外动人。看着他挨家挨户收藏而来的老物件,我突然领悟了他的执着:所谓文化传承,从来不是宏大的口号,而是由一个个具体的人、一件件琐碎的事、一次次执着的选择构成的。这份植根于侨乡的文化传承,正借由张小明和他的侨乡故事民宿,在时光里悄然延续。

(学生们与张小明交流)

塘口墟無名半分咖啡:腐乳咖啡中的本土文化表达

“無名半分咖啡店”落址江门开平市塘口镇,由建筑团队无名营造社与咖啡师梁艳芬联合打造。店铺进驻旧粮站改造空间,留存乡土木构与阶砖装饰,在设计感与乡土气息的碰撞中,勾勒出独特的空间美学。其招牌腐乳咖啡堪称创意典范,甄选开平百年品牌广合腐乳,以冷萃咖啡为基底搭配腐乳奶盖,咸香与苦韵交织,淋漓尽致地展现本土食材魅力。该店扎根世界遗产开平碉楼核心区,是塘口墟乡村振兴的鲜活缩影,凭借“咖啡+本土文化”的创新模式,成为串联侨乡记忆与文旅热潮的网红打卡地标。

同学们先对店内简约雅致的环境进行拍摄,继而围绕主理人梁艳芬的创业故事展开深度采访,探寻她将侨乡元素与现代咖啡文化融合的巧思。同时,他们还收集了顾客对腐乳咖啡的真实反馈,有顾客试喝后难掩惊喜:“这味道太特别了,拍出来肯定火!”还有年轻游客举着腐乳咖啡杯兴奋打卡,直呼“这是能喝的侨乡文创”。

(咖啡店主理人梁燕芬向同学们讲述创业故事,左一为梁燕芬)

(学生拍摄店内环境)

创作心得:2022级传播学2班 余鑫

塘口墟“无名半分咖啡店”微纪录片作品创作,是我第一次实打实感受到“乡土文化活起来”。最初勾着我去拍摄的,正是那杯腐乳咖啡的奇妙反差——开平百年的老派腐乳拌进清爽冷萃里,居然成了年轻人追着点的爆款,可在店里蹲守时,我才猛然醒悟:这杯咖啡从来不是博眼球的“猎奇之作”,而是主理人梁艳芬用心思把那些“刻在骨子里、舍不得丢的家乡味”,一点一点揉进了当下的生活里。店里铺的阶砖是从旧墟拆迁现场挑回来的,每一块都带着老街区的烟火印记;连空间格局都没动过筋骨,抬头就能看见老粮站原有的木构骨架,榫卯衔接的纹路里还嵌着当年的木屑香。举着摄像机对准这些细节时,镜头里的每一帧都在告诉我:那些旧时光根本没被锁进玻璃展柜,反而混着醇厚的咖啡香,一呼一吸间,全是鲜活的气息。

(学生拍摄腐乳咖啡)

(学生正在拍摄无名半分咖啡店外形建筑)

寻味开平:五代传承的烟火气

开平煲仔饭作为江门市市级非物质文化遗产,自晚清由关氏家族开创以来,已历经五代传承逾百年,于2022年正式入选江门市第九批市级非遗名录。在关氏煲仔饭的后厨,荔枝木柴火噼啪作响,锅铲碰撞的节奏声不绝于耳,构成了非遗技艺传承的鲜活场景。

同学们围站在灶台旁,目光紧紧追随师傅的双手——从浸好的十月晚稻米均匀铺入砂锅,到按序放入新鲜腊味、黄鳝等食材,再到精准淋上秘制酱汁,每一个动作都透着五代人沉淀的匠心,让学子们不禁为这份精湛手艺深深折服。

(学生采访第五代传承人关永君)

(学生拍摄第五代传承人关永衡)

创作心得:2022级网络与新媒体1班 阮云恒

今天跟着关师傅学习做煲仔饭,戴着手套靠近锅具时,能感受到扑面而来的灼热,才发现做一碗煲仔饭远比想象中辛苦,但整个过程又充满了乐趣。淘洗米粒时的细致、加米后用筷子戳孔的讲究,每一个步骤都藏着门道,让我切实感受到了这份手艺的难度。跟着师傅的步骤尝试铺米、放料时,我因为对火候和分量的把控完全没经验,动作格外生疏,甚至差点把锅里的米饭煮糊。擦着额头的汗,我才真切感叹,没想到一碗美味的煲仔饭,从选米、浸米到烧火、焗饭,每一步都藏着这么多技巧。当听闻关氏家族从晚清至今,五代人始终坚守柴火烹饪、手工制饭的传统,即便现代厨具普及,仍坚持用荔枝木烧火,凭经验把控“大火煮饭、慢火焗饭”的火候,只为留住那层香脆锅巴和独特烟火气时,我和大家一样,深深感叹这份坚守的不易。亲手实践后才明白,开平煲仔饭能成为非遗,背后是五代人对每一道工序的执着打磨。

(第五代传承人关永君教阮云恒同学上手制作煲仔饭)

(阮云恒和同学们分享煲仔饭制作经历)

碉楼问道:光影里的侨乡底蕴

11月11日,师生一行乘大巴前往世界文化遗产开平碉楼的典型代表——祖宅村联排碉楼。这座以“华侨文化物质载体”为核心定位的建筑群落,是侨乡历史、建筑艺术与家国情怀的集中体现。它采用中西合璧的建筑风格,既延续中式传统民居的联排布局,又巧妙融入罗马柱、穹顶等西方元素,兼具居住实用性与防御安全性。每一栋碉楼都镌刻着华侨“海外拼搏、返乡建宅”的奋斗故事,成为解读近代侨乡社会变迁与华侨精神的鲜活样本,也为此次采风活动画下句号。

(学生拍摄祖宅村联排碉楼)

此次采风不仅切实提升了同学们的拍摄技巧与艺术审美,更让大家深度触摸到开平碉楼的历史价值与文化底蕴。同学们纷纷表示,将把此次收获融入后续创作,用镜头语言讲好碉楼故事,让更多人领略传统建筑的独特魅力与侨乡文化的深厚力量。

创作心得:2022级传播学2班 裴毛妮

当我们走进侨乡碉楼群,青砖黛瓦与枪眼铁窗交织的独特景致扑面而来,大家立刻投入创作状态,用镜头捕捉碉楼的别样韵味。碉楼的枪眼设计特别精妙,既满足防御需求又不破坏建筑美观,透过镜头我更直观地感受到了先辈的智慧。我们分散在碉楼群各个角落,拍摄热情高涨:有的同学蹲守墙角,专注聚焦浮雕纹饰的细腻肌理;有的登临碉楼顶层,静静定格群楼错落的壮阔全景,相机快门声此起彼伏。拍摄间隙,我们围坐在一起交流心得,从构图技巧、光线运用,聊到碉楼的建筑历史与文化内涵,话题不断延伸,气氛十分热烈。

(学生在碉楼取景拍摄)

四天的侨乡采风之旅,同学们收获颇丰,既收录了丰富的侨乡影像、故事与民俗素材,实现了专业能力与团队协作的成长,更以真诚感知文化肌理、用专业定格时代印记,担当起文化传承的“摆渡人”。这段经历不仅是专业道路上的珍贵财富,也为他们未来以镜头传递人文温度与时代脉搏奠定了基础。

文:叶丽璇、刘珍珍老师、毛蓉老师

图:陈靖铭、叶依婷

视频:刘笑言、文继强